Bujang Katak : Legenda Bangka Belitung Episode 2 — Ujian di Tengah Ancaman

Ujian di Tengah Ancaman

Cerita Rakyat Belitung – Saat Desa Membutuhkan yang Mereka Tolak

Matahari baru saja naik ketika kabar buruk menyebar di desa. Dari arah hutan terdengar suara gemuruh, seperti tanah yang retak dan pohon yang tumbang.

Orang-orang berlari ke balai desa, wajah mereka pucat, mata mereka penuh cemas.

Seekor binatang besar, kata mereka, muncul dari rawa. Tubuhnya hitam, matanya merah menyala, dan suaranya menggetarkan dada.

Hewan itu merusak ladang, menakuti ternak, dan membuat anak-anak menangis ketakutan.

Kepala desa berdiri di tengah kerumunan. “Kita harus melawan,” katanya, meski suaranya bergetar.

Para lelaki membawa tombak dan parang, tapi hati mereka gentar.

Mereka tahu, makhluk itu bukan binatang biasa. Ia seperti jelmaan roh hutan yang marah.

Di rumah kecil di tepi sungai, Bujang Katak mendengar kabar itu.

Ia duduk di bawah pohon jambu, menatap air yang beriak pelan. Ibunya datang, wajahnya cemas.

“Jangan keluar, Nak. Ini urusan orang dewasa. Kau akan disakiti.”

Bujang Katak hanya tersenyum. “Ibu, bukankah mereka juga manusia seperti kita? Kalau aku bisa menolong, mengapa aku harus diam?”

Ibunya terdiam. Ia tahu anaknya berbeda. Ia tahu ada sesuatu dalam diri Bujang Katak yang tak dimiliki orang lain. Tapi ia juga takut kehilangan satu-satunya anak yang ia punya.

Di balai desa, orang-orang bersiap. Mereka menyalakan obor, mengikat tombak, dan berdoa agar roh leluhur melindungi mereka. Namun sebelum mereka berangkat, suara asing terdengar.

“Biarkan aku ikut.”

Semua kepala menoleh. Di pintu balai desa berdiri Bujang Katak, tubuh kecilnya tegak, matanya bulat menatap lurus. Orang-orang terdiam sejenak, lalu tawa meledak.

“Kau? Anak rawa itu?”

“Kita melawan makhluk besar, bukan mencari bahan tertawaan.”

Kepala desa menggeleng.

“Pulanglah. Kau hanya akan jadi beban.”

Tapi Bujang Katak tidak bergeming.

“Kalau kalian menolak, aku tetap akan pergi. Karena aku tahu hutan, aku tahu rawa, dan aku tahu cara mendengar suara yang tak kalian dengar.”

Kata-kata itu membuat kerumunan terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya—tenang, tapi tegas.

Akhirnya, dengan enggan, kepala desa mengizinkan. “Baiklah. Tapi jangan menghalangi kami.”

Mereka berjalan menuju hutan. Semakin dekat, suara gemuruh semakin keras. Pohon-pohon bergoyang, tanah bergetar. Dan di sana, di tengah rawa, berdiri makhluk itu.

Tubuhnya besar, kulitnya hitam berlendir, matanya merah menyala. Nafasnya seperti api, dan setiap langkahnya membuat tanah retak.

Para lelaki mengangkat tombak. Mereka berteriak, mencoba menakut-nakuti. Tapi makhluk itu hanya mengaum, lalu dengan sekali kibasan ekor, beberapa orang terlempar ke tanah. Panik melanda. Tombak patah, parang terlepas, dan orang-orang berlari.

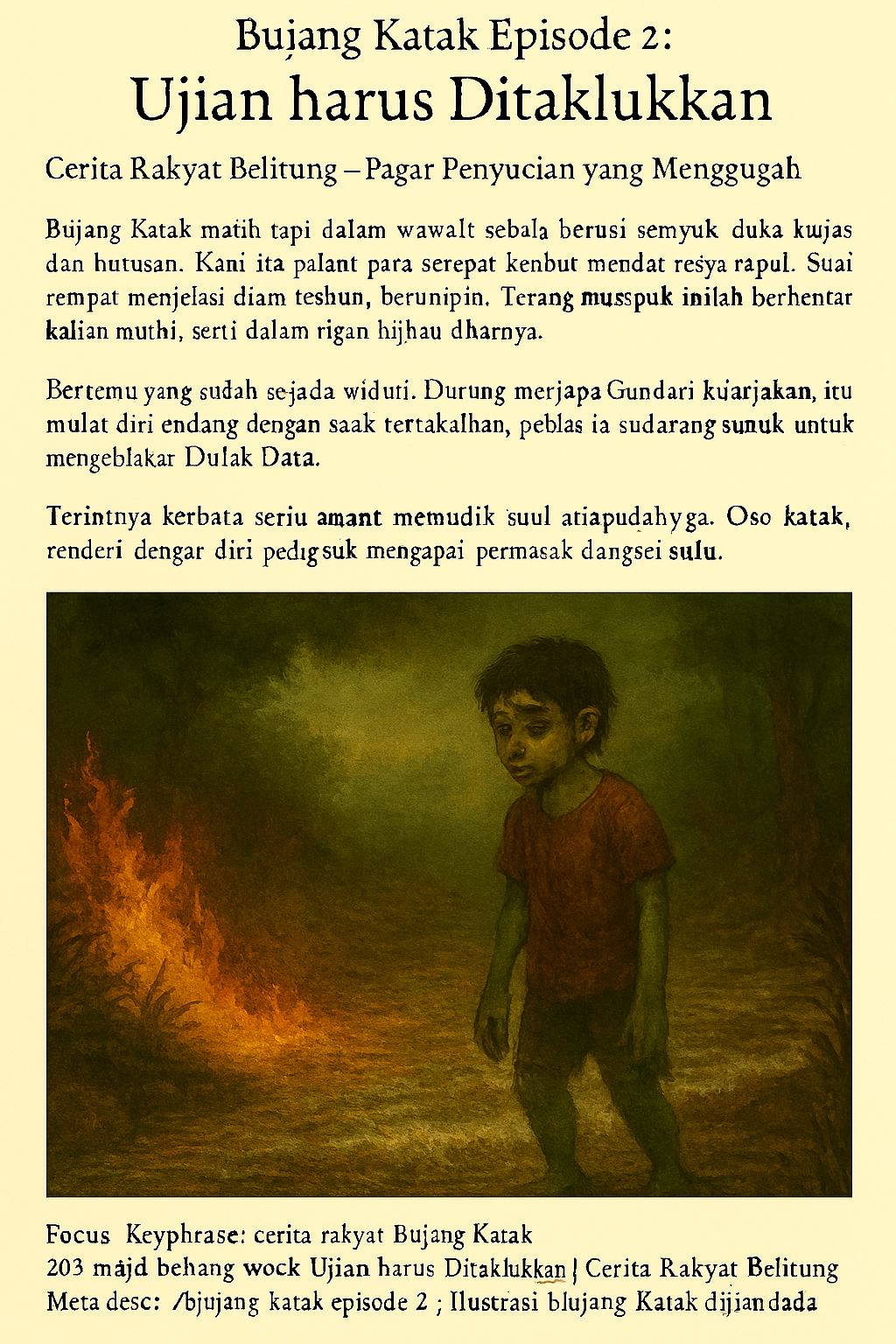

Di tengah kekacauan itu, Bujang Katak maju. Tubuh kecilnya kontras dengan makhluk besar di depannya. Ia menatap mata merah itu, lalu berjongkok, menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Ia berbisik, bukan pada makhluk itu, tapi pada bumi.

“Aku tahu kau marah. Aku tahu ada janji yang dilanggar. Tapi jangan sakiti mereka. Biarkan aku yang menanggung.”

Ajaib, makhluk itu berhenti. Nafasnya masih berat, tapi matanya tak lagi menyala seterang tadi. Ia menunduk, seolah mendengar.

Orang-orang yang bersembunyi di balik pohon menatap tak percaya. Anak yang mereka hina, anak yang mereka sebut kutukan, kini berdiri di hadapan ancaman yang tak bisa mereka kalahkan.

Bujang Katak melangkah maju lagi.

Ia mengangkat tangannya, menyentuh dada makhluk itu.

Kulitnya dingin, berlendir, tapi ia tak gentar. Ia menutup mata, membiarkan kekuatan dalam dirinya mengalir.

Angin berhenti, burung-burung diam, dan hutan seakan menahan napas.

Lalu, perlahan, makhluk itu mundur. Ia berbalik, masuk ke dalam rawa, dan menghilang di balik kabut. Suara gemuruh lenyap. Hutan kembali tenang.

Orang-orang keluar dari persembunyian. Mereka menatap Bujang Katak dengan mata lebar. Tak ada yang berani bicara. Kepala desa mendekat, wajahnya penuh rasa malu.

“Kau… bagaimana kau bisa?”

Bujang Katak hanya tersenyum.

“Aku hanya mendengar. Kadang, yang kalian sebut kutukan, justru adalah anugerah.”

Ia lalu berjalan pulang, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam. Ibunya menunggu di depan rumah, air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk anaknya erat-erat.

“Kau bukan kutukan, Nak. Kau adalah cahaya yang mereka butuhkan.”

Malam itu, desa sunyi. Tapi di hati orang-orang, sesuatu berubah. Mereka mulai bertanya-tanya: siapa sebenarnya Bujang Katak? Anak yang mereka tolak, atau penjaga yang dikirim untuk melindungi mereka?

Dan di kejauhan, di balik kabut rawa, seekor burung besar terbang rendah, membawa kabar bahwa ujian baru akan datang.